『學に志す士は、当に自ら己を頼むべし。人の熱に因ること勿れ。』

ここで、一斎は漢の武帝の時代に編纂された「淮南子」の思想書の言葉を引用してます。 『火を乞うは、燧を取るに若かず。汲を寄するは、井を鑿つに若かず』(火が欲しいなら、自分で火打石を打て。水が欲しいなら他人の汲み水を当てにしないで、自分で井戸を掘れ。)何をやるにも、覚悟を持て、自力でやらなければならない。

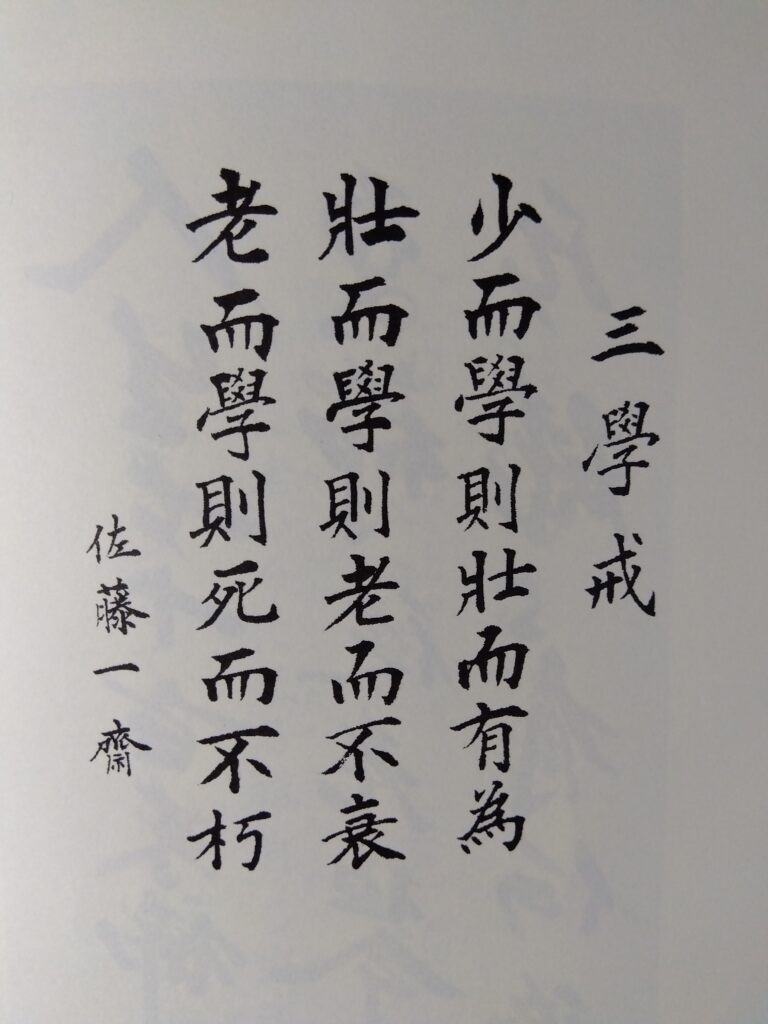

佐藤一斎について

安永元(1772)年10月20日、岩村藩家老の佐藤信由(のぶより)の二男として、江戸浜町の下屋敷(現東京都中央区日本橋浜町)で生まれた。田沼意次(おきつぐ)が家老となって実権を握り、田沼時代が始まった年である。

名は坦(たいら:たん)、字は大道(たいどう)、号は一斎。他の号に愛日楼(あいじつろう)、老吾軒、江都などがある。初名は信行、通称は捨蔵。幼くして読書を好み、水練・射騎・刀槍などに優れ、小笠原流礼法を身につけていた。

34歳で朱子学の宗家林家(りんけ)の塾長となり、大学頭(だいがくのかみ)林述斎(じゅっさい)(岩村藩主松平乗蘊(のりもり)の三男)とコンビを組み、多くの門下生の指導に当たった。

55歳のとき、岩村藩主となった松平乗美(のりよし)の老臣に加えられ、「重職心得箇条」「御心得向存意」を著し藩政に尽力した。

天保12(1841)年、述斎が74歳で没したため、70歳で幕府の学問所昌平黌(しょうへいこう)の儒官(総長)を命じられた。

安政元(1854)年83歳のとき、日米和親条約 締結に際し、時の大学頭林復斎(ふくさい:述斎の六男)を助け外交文書の作成などに尽力した。

安政6(1859)年9月24日、昌平黌の官舎で没(88 歳)。正に安政の大獄で揺れる最中、明治維新まであと9年という激動の時代であった。

門下生には、佐久間象山、山田方谷、渡辺崋山などがいる。一斎の教え が、幕末から明治維新にかけ新しい日本をつくって行った指導者たち(吉田松陰・勝海舟・西郷隆盛・坂本龍馬・等)に多大な影響を与えたと言われている。

三學戒 少くして学べば 則ち 壮にして為す有り 壮にして学べば 則ち 老いて衰えず 老いて学べば 則ち 死して朽ちず

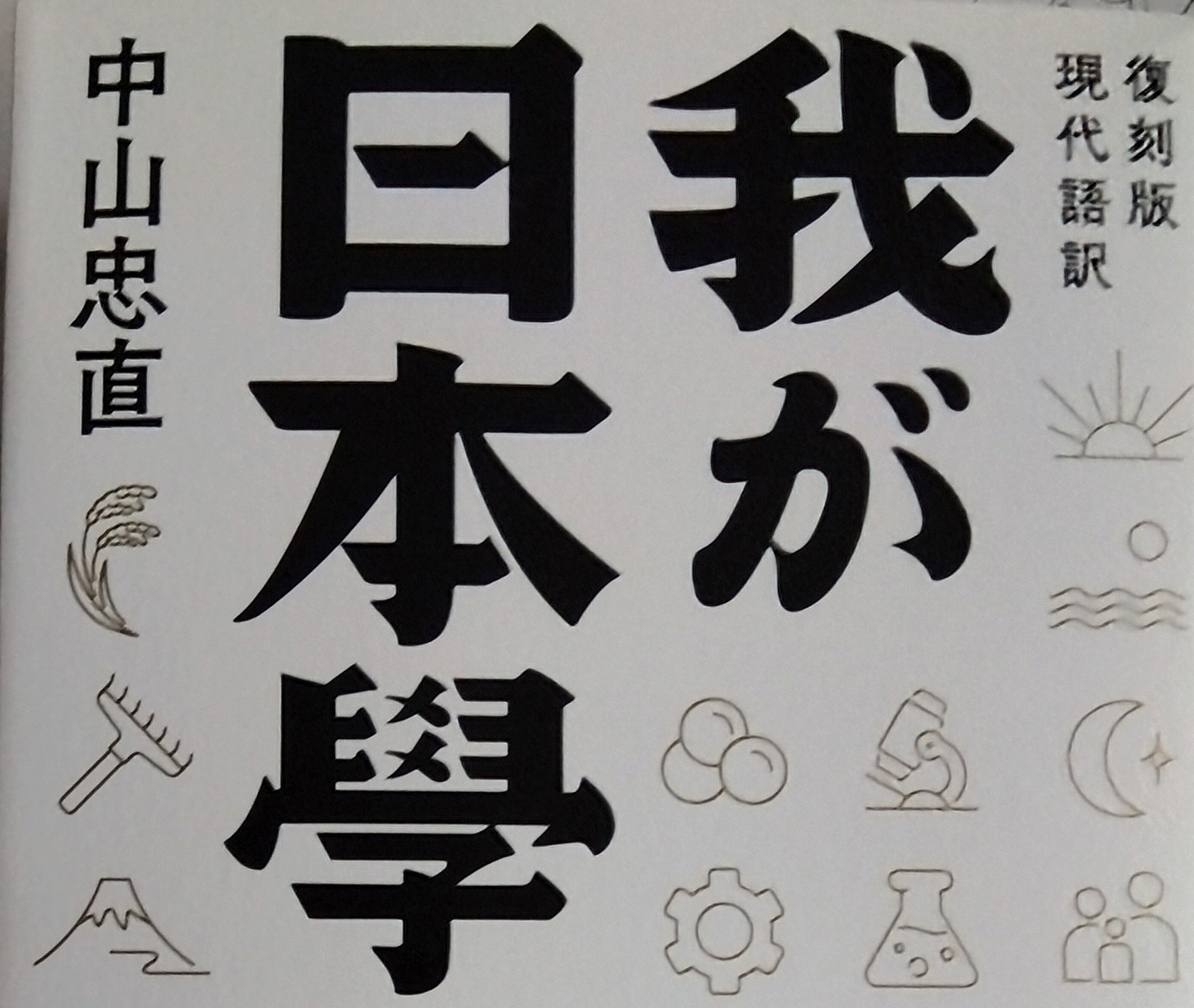

学を為す。故に書を読む。(我々が学問をするのは、自己修養、吾造りの為であり、本を読んで知識を増すことではない。)

コメント