――――”昔を探究する”ということは、ただ単に、昔の出来事を知ることではなく、昔の事柄を通して現在、今の自分の生き様をかえりみる事です。 幕末維新にっとて、欠かすことのできない方は、孝明天皇の祈りの力と吉田松陰の数々の書き送られた書簡でありましょう。このブログでは、その辺を松浦光修先生、中山忠直先生の著書を参考に学びを掘り下げてまいります。

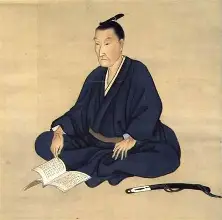

祈りの力―――孝明天皇と吉田松陰(「日本の心に目覚める五つの話」松浦光修著より)

安政元(1854)年三月、ペリーが再び来航すると、幕府はアメリカの言い成りになり、「日米和親条約」を結んでしまうのです。 おそらく、この頃の孝明天皇は、「このままでは、白人諸国の言い成りになっていったら、日本は取り返しのつかない事にもなる。ならば私が、それに”待った”をかけるほかない!」決意されたのしよう、そして、その思いから、天皇は神仏へひたすら「攘夷」の”祈り”をささげられたのです。なるほど、明治維新は”血生臭い戦い”の歴史です。しかし、その背景には天皇の聖なる祈りが、まるで荘厳な音楽の重低音の様に静かに流れているのです。 これは、政治的な大革命とは言っても、諸外国の”血生臭い”「革命」との、根本的な違いではないでしょうか。

――――日本を日本たら示しているもの、やっぱり、天皇の存在であり、また日々御捧げらておられるお祈りです。このお祈りによって、これまで日本歴代の危機をどれ程までも乗り越えられてきたことか、我々はもっと知るべきであり、研究すべき事です。その祈りはすでに2700年に及ぶ、時の流れを導いて来られました。

ここで、中山忠直氏の著書から「我が日本学」の「天皇は神道奥義の権化」(P483)の引用文献です。

『日本の神道はキリスト教のように、在天の主に祈り天国に近づくと言ったものではなく、人間に内存する神性を発揮して、人間力によって地上を一大神苑化しようとする実際運動です、この奥義を具体的に極めたければ、一切の先入観を捨てて、全くの白紙の心で、天皇陛下のご日常を徹底的に細部を研究すればいい。なぜなら神道には経典が無い。単に行為にその意味が示されているのみです。神道の最奥義は、天皇御一人にだけ、示現されいるのです。陛下の御行動は、神道奥義の権化であり、神道の理想運動の中心指導者です。太陽が天を代表するように、殿下は神道を代表されているのです。 日本の 天皇陛下が「生ける神」と敬われているのは、日の御子の直系という、古事記からの歴史的な敬語ではなく、殿下御身みずから「神と同じ様な精神」を具現化しておられるのです。即ち、神の理想の行使者を生体に求めるならば、日本の 天皇陛下の他に在れません。

日本の天皇陛下が「万民をして各々其の所を得せしめ、一人にしても、其の所を得ざるは朕の罪なり」と申されるのは、これは実に創造主が万物を育成する心で有ります。八紘一宇の精神ということは、すべて、一視同仁の心であり、万国に協調された精神であり、これが日本の、陛下の大御心であります。これすなわち神の心であります。

日本民族は日本の国内において、和協一致の平和境を実現したように、同じ精神と方法とによって世界が争いを止めて和協一致し、共同の平和を実現する事を希望し、その実現に邁進されているのです。 日本の皇室は、西洋の帝室のように、征服者ではなく育成者なのです。日本の皇室は、西洋の帝室に満ちているような覇道的精神ではなく、キリスト教の全能の神が人類を慈しもうとするような、あの精神で充満しているのです。すなわち日本の皇室は人類愛の結晶なのです。

*八紘一宇:全世界を天皇を基に一つの家とする意味。 八紘ー四方と四隅つまり世界 宇ー家 「日本書紀」の言葉を持って、明治時代の学者が作った言葉。

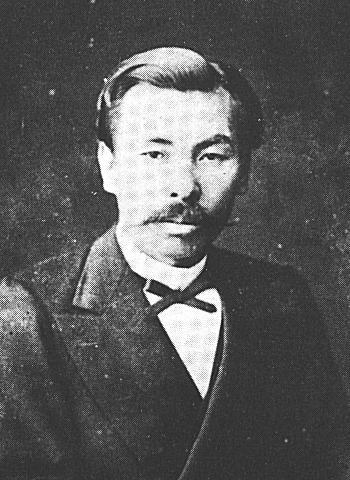

吉田松陰の手紙 ――――松陰の手紙は多く残されております。特に処刑される前日に書き残されたという「留魂録」が有名ですが、今回はこれまた、心にとめておきたい手紙、「品川弥次郎・高杉晋助への手紙」とを記載します。(「日本の心を思い出す六つ」松浦光修著より)

【品川弥次郎への手紙】(当時、弥次郎17才)

「(前文欠落)死ぬ覚悟ができないというのは、余りにも愚かだから、詳しく言おう。17、18の歳での死が惜しいのならば、30での死も惜しいだろうし、80や90になっても、これで十分だと言うことはないだろう。虫のように半年の命であっても、これだけで短いとは言えないし、松や柏のように数百年の命でも、これだけで長いとは言えない。天地の悠久の長さと比べれば、松や柏もすぐに死んでしまう蠅のようなものだ。しかしのような聖人の名声は、彼の生きた周の時代から漢、唐、宋、明の時代を経て、清の時代に至、伯夷っても未だに消えてはいない。もし当時、彼が太公望に恩を感じて西山で餓死することがなければ、100歳まで生きたとしても短命だったと言うべきだろう。はたして何年生きれば気が済むのか。生きる目標もあるものか。(300年以上生きたとされる)浦島太郎(浦島武内=浦島太郎=武内宿禰)も今は死人だ。人生わずか50年(「敦盛」。信長に関連して有名)、70年生きることは古来よりまれだ(人生七十古来稀。古稀の由来)。何か気が晴れるようなことをやって死ななければ、成仏はできないぞ。」

【高杉晋助への手紙】(当時、晋作21才)

「あなたは私に、こう質問しました。『男らしい男として、どうゆう時に死んだらいいのでしょうか?』(中略) (それではお応えしましょう。)世の中には、たとえ生きていたところで、体だけは生きていても魂が死んでしまっている・・・と言う人がいます。その逆に、体は滅びても魂は生きている・・・という人もいます。たとえ生きていても魂が死んでしまっていたのでは、意味がありません。 その逆に、体は滅びても魂が残るのであれば、死ぬ意味はあるでしょう。また、それとは別に、優れた能力のある人が、恥を忍んで生き続け、立派な事業をなしとげる・・・ということです(中略) ですから、忍んで自分が”不滅の存在”になる見込みがあるのなら、いつでも死ぬべしです。また、生きて、自分が”国家の大業”をやり遂げることが出来る・・・と言う見込みがあるのなら、いつでも生きるべきです。生きるとか死ぬとか・・・それは一つの形に過ぎないのですから、そのような形にこだわるべきでは有りません。今の私は、ただ、自分の言うべき事を言う・・・と言う事を考えています。」

――――なんと、すがすがしい、言葉でしょうか。吉田松陰の持つっていた″死生観”まさに、今でも、”生きている言葉”として、身に迫ってまいります。 いかなる、志を持って生きるのか。ここが肝心な所ではありますまいか。

志を立てて、もって万事の源となす。 吉田松陰

(何事も志がなければならない。志を立てることが全ての源となる)

コメント