第二十章

「万人斉しく千古の大疑となすは死生なり、宗教乃至学問の極致は死生透脱にあり、而も議論百出容易に決せざるもの生死なり。孔子曰く、『未だ生を知らず、焉ぞ死を知らんや』と。永遠の謎は死生なり。

死は心身の滅なり。生は心身の活動なり。即ち心身に左右せられざる無執着こそ死なり。更に換言すれば、心身に拘らず無執着なる心身の活動は滅に等し。是れ心身活動の極天なり。『生死一如』とは実に此の謂いなり。即ち知る、生死は生身にして解決することうぃ得。如何にして此処に至るか、曰く唯一なり、心身の放棄是なり。自己滅却是れなり。

関山国師は、人の生死観を問うあれば『吾這裏無生死』と一喝するを常とせり。宜なる哉、心身放棄の達人に生死なし。生死は茶飯事にも非ず、将又余事にもあらず、唯無生死一のみ。但し大死一番絶後に蘇りたる大達の死生観にして、凡庸の窺知を許さず。達人は生身にして観自在生死透超、凡百は 心身死滅して無執着の域に入るも、菩薩たり得ず、仏たり得ず、神たることを得ず。如何となれば 衆生済度の力無ければなり。遺し置きし行為乃至著述にして、皇国のため憤起せしむるに足るものあれば、此の人は神なり、菩薩なり、仏なり。

大楠公に過ぎたる仏なく、和気公に勝りたるの菩薩なし。酔生百年無死千年の後なるも、此の人長生の人とは言うを得ず、生ける屍に過ぎず。形骸は短命なるも、永く人心を支配し、後世を感憤善導するあり。小楠公・景岳・松陰の諸公等殉皇の傑士は、皆長生不死の神なり。死は一切の束縛より脱却せる境地なるも、凡傑両者隔絶すること天地遥かなり。 殉皇の士は、不死永生、真に無生死の神仏と謂うべし。

宗教は無執着・無生死の人を造るを以て其の新生命となす。然るに、今や宗教に心身放棄の真面目なく、愈々執着を多くし益々生死の人たらしめ、生と死と区別して転生を説き、極楽往生に執着せしむ、是れ亡国宗教なり。皇国民たるもの、生死一貫、無窮に、皇運を扶翼せざるべからず。思わずして殉皇、勉めずして殉皇、一も殉皇、二も殉皇、寤寐恒に殉皇、行住坐臥共に殉皇、斯の如き人物を 絶忠という、絶忠の士に三世なく、生死なく、常に殉皇なり。 此の士にして、無窮に、皇運を扶翼し、無窮に国民を指導誘掖し、真の日本人を造り、『八津紘一』の世界を 皇国たらしむるを得るなり。

絶忠に死生なし、生死あるは絶忠に非ず。死生観を云々する間は、此の人未だ純一無雑に非ず。 心身放擲に非ず。殉忠に死生なし、唯々、純忠に生きよ。

否、『生きよ』というも、手ぬるし、唯々絶忠。忠もまた無し、是れ真の絶忠なり。

橘 曙賢 先生の歌

大皇の 醜の御楯というものは かかるものぞと 進め真前に(昭和十二年、九、四、)

開山国師:開山慧元(えげん)。南北朝時代の臨済宗の僧 大達:悟りを得た者、高僧 窺知:理解、うかがい知る事 酔生百年無死千年:ただ、長く無為に人生を過ごすこと 景岳:橋本佐内。1834~1859年。福井藩士。安政の大獄で処刑 松陰:吉田松陰。1830~1859年。長州藩士。思想家、尊王論者。安政の大獄で処刑 八紘一宇:「天下を一つの家にする事」または「全世界を一つの家にすること」を意味する

――――最近、この「大義」の著書を手元に届きました。もちろんこの「大義」も戦後、GHQにより焚書処分され、日本から消え去った本の一冊です。特に「この著書(大儀)だけは絶対に逃す事なく焚書処分せよ」命令を受けたものと聞きます。それを、この度、(株)経営科学出版さんによって出版されました。それで、私でも手に取る事が出来るようになりました。

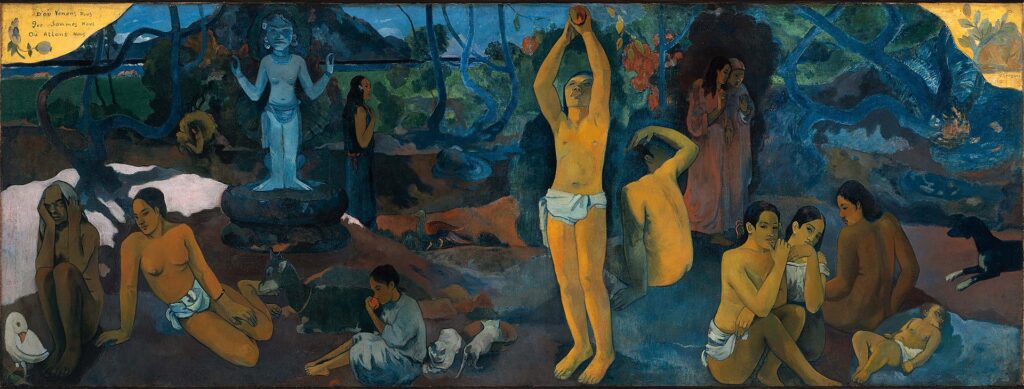

「万人斉しく千古の大疑とはすは生死なり」から始まる二十章ですが、中を拝読しますと、魂に突き刺さる言葉の連続です。もっと早くこの書籍に出会えたかった。西洋の文化の限界を長く感じられた日々でした。ゴッホやゴーギャンが最期、悲劇的な結末を迎えた訳ですが、彼らが求めようとして‟魂の真の救い”はここにあったのではと思っております。遠く離れたヨーロッパやタヒチでは到底、近づき得ない心境ですが。 もし、彼らが生きていて、「皇道」の素晴らしさ、「死生観」を習得しえたとしたら、世界の美術史は大きく変わっていたことで有りましょう。

それにしても、GHQによって、ずいぶんと貴重な、日本文化が消され、追い払らわれたものです。 戦後80年、「憲法改正」が国会で議論され始めました。これは、重要な事であります、これから生まれる日本人のため、また移民の増加に伴う事。共に合わせて考える必要な問題です。議員の方々はじめ我々、一般国民も関心を持って対処する重要な課題です。ぜひこの「大義」を接して先人達が残して下さった文化、思想を感じ、学び取って頂けたら幸いです。

尚、著者、杉本五郎陸軍中佐ほこの「大義」を書き上げた後。数日後、戦闘中に手榴弾炸裂で一度倒れましたが、刀剣を杖として再び立ち上がり、東方にに正対し、挙手敬礼のまま戦死されませた。

何回かに分けてこの「大義」をブログ上に取り上げる予定です。

第二十章(現代語訳)

死生観

生と死は古来より人類の大いなる疑問であり、宗教や学問の究極テーマであると述べる。真の死

とは肉体の滅びではなく、心身の活動に左右されない「無執着」の境地であるとする。「生死一

如」とは、身心の完全な放棄(自己滅却)によって達せられる、身心活動の極致としての無執着

であると説く。禅師、関山慧玄の言葉を引用し、達人には生死の区別はないとする。しかし、単

なる無執着では菩薩や神にはなれず、後世の人々を皇国のために奮い立たせる行為や著作を遺し

て初めて真の神仏となり得ると主張する。大楠公、和気公、小楠公、橋本景岳、吉田松陰ら殉皇

の傑士こそが、長生不死の神であると称賛する。皇国民は死生一貫、無生死の絶忠の士であるべ

きだと結論付ける。

死生(生と死)は、古来より万人が抱く大いなる疑問であり、宗教や学問が探求する究極のテ

ーマである。

死とは心身の滅びであり、生とは心身の活動である。しかし、真の死とは、心身の活動に左右

されない無執着の境地であり、心身の滅び(単なる肉体の死)ではない。

生死は本来一つ(生死一如)である。それは身心の活動の極致、すなわち身心に一切囚われな

い無執着の境地に至ることである。それを知る道はただ一つ、身心の完全な放棄(自己滅却)

である。

禅師、関山慧玄は死生観を問われ「私のここには生死はない」と喝破した。心身を放棄した達

人には生死の別はないのである。

しかし、死を超えた大達人の境地は凡庸な者には窺い知れない。

生身のままで生死を超越し、心身が死滅しても無執着の境地にある者(観自在菩薩のような存

在)は、菩薩や仏や神とはなり得ても、衆生を済度する力はない。

後世の人々を皇国のために奮い立たせるような行為や著作を遺した者こそ、真の神であり、菩

薩であり、仏である。

大楠公や和気公こそが、真の仏であり菩薩である。形骸は滅びても、その精神は永く人心を支

配し後世を導く。小楠公、橋本景岳、吉田松陰ら殉皇の傑士もまた、長生不死の神である。

殉皇の士は、不死にして永生、真に生死のない神仏であるといえる。

宗教の真髄は、無執着‧無生死の人を創り出すことにある。しかし現代の宗教は、心身放棄の 真髄を失い、かえって執着を増長させ、生死の区別を説き、極楽往生に執着させる「亡国宗 教」となっている。 皇国民たる者は、死生一貫、無生死の絶忠の士でなければならない。「純忠に死生なし、唯々 純忠に生きよ」

絶筆(杉本五郎陸軍中佐) 「汝、吾を見んと要せば、尊皇に生きよ、 尊皇精神ある処、常に我在り」(遺品手帳より)

コメント