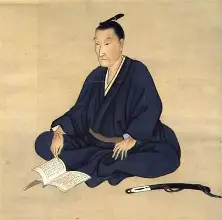

吉田松陰 【七生説】 【留魂録】

―――日本の幕末維新を考える時、吉田松陰先生の「七生説」と「留魂録」は必ず、学び深めたい書物です。松浦光修著「日本の心を思い出す六つ」も参照して、学びを進展してまいります。 「七生説」は松陰先生安政3年4月、27歳の時に書かれました。処刑される三年前です。 これは、楠木正成の「七生報国」の精神を、元にしつつ、松陰先生が「人生」について、深い思索をめぐらした文章です。そして、また幕末の志士達の人生観、死生観であり、ひいては、日本人の人生観、死生観を、極めて簡潔明瞭に結晶化した日本思想史上の名文です。 「留魂録」はこの本は、松陰先生が安政6年10月27日に処刑される、その前日に書き上げた「遺書」です。奇跡的に原本は残されており、現在、萩の松陰神社に保管されております。 「留魂録」を書き上げた翌日、松陰先生は数え年30歳、満年齢29歳で、「武蔵野の野辺」に散って行かれました。先生の御遺体は、東京の松陰神社内のお墓に葬られています。

【七生説】

(訓読文)

「天の茫々たる一理あって存す。

父子祖孫の綿々たる一氣あって属す。

人の生まるるや斯(コ)の理を資(ト)りて以て心と為す。

斯の氣を禀(ウ)けて以て体と為す。

体は私なり、心は公なり。

私を役し公に殉ずる者を大人と為す。

公を役し私に殉ずる者を小人と為す。

故に小人は体滅(メツ)し氣竭(ツク)れば則ち腐爛潰敗し復(マタ)収むべからず。

君子は心理と通じ体滅(メツ)し氣竭(ツ)き而して理は独り古今に亘(ワタ)り天壌を窮め未だ嘗(カツ)て暫くも歇(ヤマ)ざるなり。

余(ヨ)聞く贈正三位楠公の死するや其の弟正季(マサスエ)を顧(カエリミ)て曰(イワ)く死して何かを為す。

曰く願わくば七たび人間に生まれて國賊を滅ぼさんと。

公欣然(キンゼン)として曰く、先(マ)ず吾が心を得たりと偶刺(グウシ)して死す。

噫(アア)是れ深く理氣の際に見ることあるか。

此の時に当たり正行(マサツラ)正朝(マサトモ)の諸子は則ち理氣並び属する者なり。

新田(ニッタ)菊池(キクチ)の諸侯は氣離れて理通ずる者なり。

是(コレ)に由(ヨ)りて之(コレ)を言えば楠公兄弟は徒(イタズラ)に七生のみならず初より未だ嘗(カツ)て死せざるなり。

是(コレ)自(ヨ)り其の後忠孝節義の人は楠公を観(ミ)て興起(コウキ)せざる者無し。

則ち楠公の後復(マタ)楠公を生ずる者(コト)固(モト)より計数すべからざるなり。

何ぞ独り七のみならんや。

余(ヨ)嘗(カツ)て東遊して三たび湊川を経(へ)楠公の墓を拝し涕涙(テイルイ)禁ぜず。

其の碑陰(ヒイン)に明(ミン)の徴士(チョウシ)朱生(シュセイ)の文を勒(ロク)するを観(ミ)るに及んで則ち復(マタ)涙を下(イダ)す。

噫(アア)余(ヨ)楠公に於いて骨肉父子の恩あるに非ず。

師友交遊の親あるに非ず。

自ら其の涙による所を知らざるなり。

朱生に至りては則ち海外の人反(カエ)って楠公を悲しむ。

而して吾(ワレ)も亦(マタ)朱生を悲しむ。

最も謂(イワレ)無きなり。

退いて理氣の説を得(エ)乃(スナワ)ち知る。

楠公朱生及び余(ヨ)不肖(フショウ)皆斯(コ)の理を資(ト)りて心と為す。

則ち氣は属せずと雖(イエド)も心は則ち通ず。

是(コレ)涙の禁ぜざる所以(ユエン)なり。

余(ヨ)不肖(フショウ)聖賢の心を存(ゾン)し忠孝の志を立て國威を張り海賊を滅すを以て妄(ミダク)に己が任と為す。

一跌(イッテツ)再跌(サイテツ)して不忠不孝の人となる。

復(マタ)面目の世人を見る無し。

然(シカ)れども斯の心已(スデ)に楠公諸人と斯の理を同(オナジ)くす。

安(イズク)んぞ氣体に随(シタガ)って腐爛潰敗するを得んや。

必ずや後の人をして亦(マタ)余(ヨ)に観(ミ)て興起(コウキ)せしめ七生に至っては而(シカ)る後に可なりと為すのみ。

噫(アア)是(コレ)我に在(ア)るなり。

七生説を作る。」

【現代語訳】

「天の広大さには理というものがあり自然の中に存在している。

子孫が続く中には気というものがあり代々連なっている。

人は生まれたらこの理が備わって心となる。

この気を授かって体となる。

体は私である。

心は公である。

私(体)を犠牲にして公(心)の為に死ぬ者を君子とする。

公(心)を犠牲にして私(体)の為に死ぬ者を小人とする。

だから、小人は死ねば腐敗して何も残らない。

君子は体は滅んでも心は理となって生き続ける。

私の聞く所によれば、かの楠木正成公が自決するに際し、弟の正季公をみて「死んでどうするか。」と問う。

正季公は「七たびまでも蘇り、朝敵を打ち滅ぼさなければならないとだけ思っています。」と答える。

正成公は自分と同意なのを喜んで刺し違えて自決された。

ああこれは、気(体)は滅びても理(心)は生き続けるという理論に至ったのだろう。

正成公の子である正行、一族の和田正朝たちは血族なので気(体)も理(心)も同じ者たちである。

新田義貞の一族や、肥後國の菊池一族は血筋は違うので気(体)は続いていないが、南朝の忠臣という理(心)は同じ者たちである。

したがって、楠木公は七生と言わず、彼らの理(心)を通じて生き続けている。

そして、その後も忠義心ある者はみな楠公の生き様を見て奮い立たない者はいない。

だから、楠公亡き後も志を継ぐ者は数限りなく現れ、楠公が蘇るのは七回だけにとどまらない。

私はかつて東国へ行き、三度に渡り湊川に楠公の墓前を拝したが、涙が止まらなかった。

また、そこにある朱舜水が楠公へ奉じた碑文を見て再び涙した。

ああ私は楠公と血の繋がりはない。

親しい間柄であったわけでもない。

なぜ涙せずにらいられないのか自分でも分からない。

朱舜水に至っては、我が国の人ではないのに楠公の死に涙している。

そのような朱舜水に対して、私も涙してしまう。

さらに分からぬことだ。

後になって、朱子学の理氣説なるものを聞き、その訳を知ることを得た。

楠公も朱舜水も私もみな理を備えて心を持っている。

だから、氣(体)の繋がりはなくても理(心)は通じている。

これが涙の止まらぬ所以である。

私には彼らと同じ心があり、忠孝の志を立てて国威を張り、外敵を滅ぼすのを慎むことなく自分の使命としよう。

過去二度の罪を得て不忠不孝の身となった。

しかし、楠公らと心が通じている。

その心がどうして体のように腐敗していまうことがあろうか。

必ずや後世の人に私の心を継がせてみせよう。

それが七たびに及んだならば、それは叶ったと言える。

ああ七生の理気は、確かにいま私の中にある。

七生説を作る。」

この松陰先生の七生説は、朱子学の「理気二元論(理氣説)」に基づいています。この様に難しい哲学を用いているのは、先生の遺文には他に無いそうです。

また、文中に「菊池」のニ字が出てきますが、菊池氏は私の故郷である熊本の武家です。

南朝側として戦い、十五代の菊池武光公の時代には、後醍醐天皇の皇子の懐良親王を奉じ、遂には九州を一時統一するまでに至りました。

明治天皇からは「菊池は日本一の忠臣である。」とのお言葉まで賜わりました、肥後男児の誇りです。

【現代語訳】(松浦光修著「日本の心を思い出す六つ」より)

「果てしなく広がる宇宙には、一つの‟理”が貫かれていて、それによってこの世が有ります。遥かなるからは先祖から私達に至るまで繋がっている生命には、一つの‟気”が貫かれていて、それによって人の生命が有ります。 人と言うのは、その‟理”を自分の心にして、その‟気”を自分の体にして、この世に生まれます。従って、体は‟私”のもので、心は‟公”のもの・・・いえましょう。 世の中を見てみると、‟公”の為に‟私”を利用する者もいますが、その一方‟私”の為に‟公”を使用する者もいます。前者は『大人』と言うべき立派な人物ですが、後者は『小人』と言うべき下劣な人物です。 (まるで、自分の事を言われているので『下劣な人物』、耳が痛い文面です。深く懺悔。また感謝) おおよそ、人と言うのは、そのように成り立っている者ものですから、下劣な人物は、体が消滅して ‟気”が消えると、腐り果て、崩れはてしまいます。その一方、立派な人物は心が‟理”につながっていますから、体がえて‟気”が消えたとしても、その人物の内にある‟理”は、時間も空間も超えて残り、消えることは有りません。(中略) そうしますと、こういう事が言えましょう。正成、正季の兄弟の魂は、ただ七回生まれ変わる、と言うくらいのもので終わるはずがない・・・と。実は、その方々は、今まで一度も死んでいない・・・とさえ言えるのではないでしょうか。(中略) 私は、つまらない人間ですが、聖人とか賢人とか呼ばれる立派な方々と同じ心で、忠義と孝行を実践して生きていきたい、と思っています。我が国を盛大な国にして、海外から日本を侵略しようとやって来る欧米列強を撃退したい、と言う理想を持っています。 そう言う理想を持ちなさい・・・と誰かに頼まれた訳では有りません。自分で勝手に‟それが自分の使命である。”と考えて生きて来ました。しかし、一度目、二度目の行動も失敗です。結果的には、忠義も孝行どころか、その逆に不忠と不孝の人になっています。しかしながら、すでに楠公たちと同じ‟理”を、自分の心にしています。それであるのに、どうして、私の‟気”が、体に従って、やがて腐りはて、崩れはてる・・・とは、考えられません。 私は、私の後に続く人々が、私の生き方を見て、必ず奮い立つような、生き方をして見せるつもりです。そして、私の魂が、七たび生まれ変わることが出来れば、その時はじめて私は『それで良し』と思うでしょう。 果たして私に、その様な生き方が可能かどうか・・・。それは、ひとえに、今後の私の生き方にかかています。 その様な思いを込めて、この『七生説』を書きました。」

―――(松浦光修氏解説)「肉体は滅びても、魂は滅びない」・・・、その具体例が「楠公」であり、その存在は永遠なるものに浄化している・・・、そして、自分の内にも、すでに楠公と同じ「理」が宿っている・・・・、従って、私の肉体は滅びても、私の永遠なるものと連続して存在し続ける・・・、そう自分はそう確信している。 また、松陰先生は「私の後に、続く人々が、私の生き方を見て、必ず奮い立つ」事を、確信しています。松陰先生はこの「七生説」を書いた、三年後に処刑されます。後に高杉晋作や久坂玄瑞などの門下生が大活躍するわけです。松陰先生はそれをすでに生前に予知されておりました。先生の好きな言葉に「至誠」・・・つまり「誠の心が極まった状態」になれば・・・、時に、不思議と思はれる事をも起こりうるのは、至極当然というものです。

【留魂録】(松浦光修著「日本の心を思い出す六つ」より)

一、今日死を決するの安心は四時の順環にい於いて得る所あり。蓋し彼の禾稼を見るに、春種し、夏苗し、秋刈り、冬蔵す。秋冬に至れば人皆其の歳功の成るを悦び、酒を造り、醴を為り、村野歓謦あり。未だ曾て西成に臨んで歳功の終るを哀しむものを聞かず。吾れ行年三十、一事成ることなくして死して禾稼の未だ秀でず實らざるに似たれば惜しむべきに似たり。然れども義卿の身を以て云えば、是れ亦秀實の時なり、何ぞ必ずしも哀しまん。何となれば人壽は定まりなし。禾稼の必ず四時を経る如きに非ず。十歳にして死する者は十歳中自ら四時あり。二十は自ら二十の四時あり。三十は自ら三十の四時あり。五十、百は自ら五十、百の四時あり。十歳を以て短しとするは蟪古をして霊椿たらしめんと欲するなり。百歳を以て長しとするは霊椿をして蟪古たらしめんと欲するなり。

斉しく命に達せずとす。義卿三十、四時巳に備はる、亦秀で亦実る、その秕たるとその粟たると吾が知る所に非ず。もし同志の士その微衷を憐み継紹の人あらば、乃ち

後来の種子未だ絶えず、自ら禾稼の有年に恥ぢざるなり。同志其れ是れを考思せよ。

【第八章】(松浦光修著「日本の心を思い出す六つ」より)

「果てしなく、広がる宇宙には一つの‟理”が貫かれていて、それによって、この世はがあります。遥か先祖から私たちに至るまでつながっている生命には、一つの‟気”が貫かれていて、それによって人の生命がが有ります。 人というのは、その‟理”を自分の心にし、その‟気”を自分の体にして、この世に生まれます。従って体は私のもの、心は‟公”のもの・・・と言えるでしょう。 世の中を見てみると、‟公”の為に‟私”を利用する者もいますが、その一方、‟私”の為に‟公”をを利用する者もいます。前者は『大人』と言うべき立派な人物ですが、後者は『小人』と言うべき下劣は人物です。(―――自分が言われてようで心が痛い!) おおよそ、人というのは、そのように成り立っているものですから、下劣な人物は、体が消滅して‟気”が消えると、腐りはて崩れはてて、もう二度と、元に戻る事は、有りません。その一方、立派な人物は、心が‟理”に繋がっていますから、体が消えて‟気”が消えたとしても、その人物の内にある‟理”は、時間も空間も超えて残り、これまで一度も消えた事が無いのです。

今日、私が死を覚悟して平穏な心境でいられるのは気春夏秋冬の四季の循環について悟るところあるからである。つまり、農事では春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。秋、冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒をつくり、甘酒をつくって、村々に歓声が満ち溢れる。未だかって、この収穫期を迎えて、その年の労働が終わったのを悲しむ者がいるのを私は聞いたことがない。

私は現在三十歳。いまだ事を成就させることなく死のうとしている。農事に例えれば未だ実らず収穫せぬままに似ているから、そういう意味では生を惜しむべきなのかもしれない。だが、私自身についていえば、私なりの花が咲き実りを迎えたときなのだと思う。そう考えると必ずしも悲しむことではない。なぜなら、人の寿命はそれぞれ違い定まりがない。農事は四季を巡って営まれるが、人の寿命はそのようなものではないのだ。

しかしながら、人にはそれぞれに相応しい春夏秋冬があると言えるだろう。十歳にして死ぬものには十歳の中に自ずからの四季がある。二十歳には二十歳の四季が、三十歳には三十歳の四季がある。五十歳には五十歳の、百歳には百歳の四季がある。十歳をもって短いというのは、夏蝉(せみ)のはかなき命を長寿の霊木の如く命を長らせようと願うのに等しい。百歳をもって長いというのも長寿の霊椿を蝉の如く短命にしようとするようなことで、いずれも天寿に達することにはならない。

私は三十歳、四季はすでに備わっており、私なりの花を咲かせ実をつけているはずである。それが単なる籾殻(もみがら)なのか、成熟した栗の実なのかは私の知るところではない。もし同志の諸君の中に、私がささやかながら尽くした志に思いを馳せ、それを受け継いでやろうという人がいるなら、それは即ち種子が絶えずに穀物が毎年実るのと同じで、何ら恥ずべきことではない。同志諸君よ、この辺りのことをよく考えて欲しい。」

―――この『留魂録』を書き上げた後、処刑されるわけですが、この間にも、凄いドラマが残されております。『留魂録』は安政6年10月25日から書き始め、書き終わったのは翌日26日の夕刻。ほぼ二日間で書き上げたわけです。その翌日の27日に、数え年30歳、満年齢29歳で松陰先生は「武蔵野の野辺」に散りゆかれました。 これら、詳細のドラマは次回に譲りたいと思います。

『身はたとひ 武蔵野の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂』

コメント